大家好,我是刘霞。

2009年11月5日,我遇见了第一位抗战女兵,陈庆珍奶奶。

在遇见陈奶奶之前,我先遇见了另外一位远征军老兵陈宝文爷爷,因他的故事后人还有新素材需要补充,我放在后面再讲。

《九旬远征军老兵陈宝文病危》一文刊出后,《云南信息报》的报热心读者纷纷打进热线,想要去看望陈宝文爷爷,表达对他的敬意。

这些读者中,有一位90岁的奶奶,在儿子的带领,辗转多趟公交找到了报社,她就是陈庆珍。

我在报社楼下的公交站台见到了她,习惯性上前准备搀扶,她一下甩开了,说:我不用扶。

这是我遇见的第一个上过抗日战场的女人,之前脑海里闪过不少电影中女英雄的形象。

眼前的她,瘦瘦小小的身躯,白发早已布满双鬓,衣服纽扣扣得严严实实,系根丝巾。戴一副深色的眼镜,目光藏在镜片后面看不清喜怒哀乐。

相比于之前我遇见的那些流落缅甸的远征军老兵的谦卑,这个高昂着头的女兵,反而有种不容侵犯的傲气。

晚年陈庆珍在家中

我带着她走过滇池路口的人行天桥,穿过金牛小区,到了陈宝文爷爷的家。

病危中的陈爷爷已经不能说话,陈庆珍奶奶断断续续介绍着她的经历。

1941年,正在昆明军医大学求学的陈庆珍,跟随未婚夫放弃学业远赴缅甸战场,参加了第一次入缅作战。很快战事失利,陈庆珍不得不跟随196后方医院从缅甸八莫撤退回国。

据陈奶奶回忆,撤退时,他们这一组有八九十人,只有两个女生,另外一个叫钟雪贞,她的丈夫是名叫李宗昆的药剂师。

这句不足百字的信息第二天刊出后,竟意外被钟雪贞的女儿看到,九兄妹找到陈庆珍,认她做了妈妈,他们家故事后面再细讲。

那天从陈宝文爷爷家离开时,陈奶奶拉着爷爷说:“老哥哥,你一定要挺住,现在,天已经亮了,你一定要等到太阳出来。”

我那时还不太理解这句话的真正含义,只是如实的记录了下来。

直到后来了解了抗日女兵陈庆珍的一生,我才真正明白这句话于她,是多么的沉重。

1920年3月18日,陈庆珍出生在云南楚雄一户姓方的商人家里,父亲赶集卖布匹,母亲是位进士家的大小姐负责家务,陈庆珍还有三个哥哥两个弟弟,作为方家唯一的女孩,她很受宠爱,可以随便爬到祖父的背上玩耍,给他梳胡子。

6岁那年,母亲生了二妹,陈庆珍的命运也在这时发生了一个大转折。

这一年,三姨妈家的女儿误吃有砒霜的糕点死了,望着悲痛欲绝的女儿,外祖母出了个主意,让她写信给楚雄的大姐要个女儿,大姐家孩子多可以帮她减轻负担。

于是,陈庆珍被母亲送了出去。父亲带着她,坐了五天滑杆才到玉溪姨妈家,从此改姓陈,改叫三姨为“妈妈”。

三姨家其实很有钱的,算得上玉溪的大富商,经营着洋纱和染料代理生意。但陈庆珍说不上高兴还是忧愁,这里一切都是陌生的,人是,物是,景也是。

在她幼小的心里,总觉得自己是陈家用一点小恩小惠换来的“人质”,是方家多余的那个人,那种对幼小心灵的伤害很难描述。

两年后,姨妈生了一个妹妹,接着是个弟弟,后来陆续生了五个妹妹一个弟弟共六个。

从八岁开始,陈庆珍的背上就一直在背着弟弟或妹妹,洗不完的尿布,收拾不完的卫生。

失去耐心的姨妈对她也是非打即骂,到了上学的年纪,姨妈一边帮她梳头一边骂,头发也被揪掉了很多,陈庆珍只敢流泪不敢哭出声。

陈庆珍的鞋子穿得破旧不堪,她和姨妈说又是一顿骂,因为姨妈不会做女红。陈庆珍自己偷偷学会了做鞋子,没想到,从此弟妹的鞋子也都是她做。

陈庆珍很想逃离这种半奴半婢的生活,只得拼命读书,但因为照顾弟妹耽误学习,她考中学时还是比其他同学大两三岁。

顺利考入昆华女中四十一班后,母亲却提了个条件,要上昆明读书可以,但得领着两个妹妹一起到昆明上小学。

陈庆珍只得答应。带着两个妹妹和奶妈母子,一起搬到昆明,她不仅要照顾两个妹妹,放假还要做好鞋子带回去给其他弟妹。

1937年,抗战全面爆发,不久昆明也经常有日本飞机来轰炸,不得已,奶妈带着两个妹妹回了玉溪老家,陈庆珍当然选择留下,开始了独自生活。

那时候能上学的女生家庭条件都不错,同学们都有温暖的家,有慈母的爱,陈庆珍没有,内心难免自卑,但她从来不表露出来,以免同学看不起。

陈庆珍一直在想学什么好,将来才能找到好工作,不依靠任何人也能生活。思来想去,她觉得学医是最好的,对别人,对自己都好。

想学医,主要还是受三哥的影响。

“九一八”事变后,陈庆珍的三哥方文学就背着父母化名李文光,偷偷报考黄埔军校,毕业后一直在滇军服役。

抗战全面爆发,三哥就随部队出滇抗战。陈庆珍一直记得送别哥哥时,说过的一句话:“你先走一步!”

但不久,三哥在台儿庄战役身负重伤回到云南。三哥告诉她,前方战场最缺医护。经常去医院看三哥的陈庆珍,也暗下决心,将来要去前线救死扶伤。

当时云南就一所军医学院,是云南省政府主席龙云为支援抗战,从军费中拨款重新开办的云南军医学校,名额有限,要考中不容易。

正好同班有个同学报考了云南军医大学,她来信说了新消息,云南省政府为了培养县卫生院长,特别在军医大学开设了一个班,不需要考试,只需要县长推荐就行,学费、伙食费都是县政府供给,五年毕业就可以回去县里当卫生院长。

陈庆珍抓住这个机会,请楚雄的父亲帮忙。父亲对女儿还是很好的,考上省立中学就开始给她钱。得知女儿想考军医大学,也非常支持,很快寄来县政府的证明。

在这里,陈庆珍遇见了爱情,从此改变了人生走向。

军医学校管理实行军事化,很辛苦,全校女生只有二十多个,第二期十多个人,后来越来越少,男女生也不准说话。

随着抗战形势的严峻,陈庆珍所在的医专班改为军医学校二分校第三期,她如愿以偿成了军医。

陈庆珍班里有个女生叫苗明轩,年纪最大,大家叫她苗大姐,她先参加后方医院工作,约陈庆珍去玩,如果愿意可以留下工作。

陈庆珍请假去到位于嵩明的后方医院,遇见了两位广东军医学校一分校毕业的学生,他们刚被军医曙分到云南199后方医院,一个药剂师叫方芬华,一个医生叫伍启伦。

方芬华告诉她还是留在军医大学好一些,分析了一些利弊,陈庆珍也返回学校读书了。

伍启伦是马来西亚华侨,祖籍广州,他的父亲伍泽亭是爱国华侨,在马来西亚创办中文学校,为抗战踊跃捐献,并积极参与组织南侨机工回国支援祖国抗战。

伍启伦会很多国家的语言,医术也很高明,陈庆珍学习上有什么困难,只要问到他,都会得到耐心细致的讲解。

俩人经常飞鸽传书,爱意渐浓。

期间,伍启伦从嵩明转到贵州安顺第55师任少校卫生队长。

到1941年春,伍启伦随部队从安顺转回昆明,准备赴缅甸抗日。就在此时,伍启伦突然重病,不得不滞留昆明医治。病好后加入到196后方医院,担任中校副院长。

不久,196医院也接到赴缅抗日的命令,伍启伦希望陈庆珍也能一起去。陈庆珍当然想去,满脑子都是古时候花木兰从军,更何况还是和深爱的人一起。

时间紧迫,她跑回去和家里人商量,准备先结婚然后去缅甸。两边父母都不同意这么草率结婚,陈庆珍一赌气就回了学校,自个办了休学,报名参加远征军,她是全校唯一报名的。

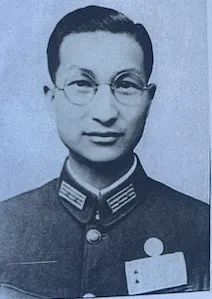

陈庆珍昆明军医大学时拍摄的照片

陈庆珍昆明军医大学时拍摄的照片

1942年三月末,部队正式出发了。

昆明郊外的安宁县公路左边,摆起了长长的汽车队伍,车上贴满了红绿纸条,上面写着“扬威异域”、“为国争光”之类让人兴奋的标语,老百姓更是夹道欢呼,炮竹声不绝于耳。

在沉重的马达声中,196后方医院共有20辆卡车,其中一辆是陈庆珍和伍启伦的,伍启伦带了很多医书,精装版的解剖学、全彩色的医学书,而陈庆珍则准备了很多结婚的行李。

与陈庆珍同去的还有两个弟弟,四弟方学章毕业于黄埔军校第十七期的,正担任云南省主席龙云的护卫团的中尉排长,他本来是不需要远征的,但那时方家兄妹都热血沸腾,是绝对不会放弃这样的报国机会。

第一次远征的每个人都激情万丈,并不知道真实战争的残酷。

196后方医院地址选在缅甸八莫的飞机制造厂内。

八莫街道很宽,房子也很多,商店里吃得用得不仅便宜还很丰富,不像作为大后方的昆明,物价飞涨还物资紧缺。

到八莫不久,陈庆珍举行了简单的战地婚礼,没有婚纱没有礼服,就是一点茶水点心,但这浪漫的战地婚礼在军中一度传为佳话。

新婚没几天,伤员就陆续住进医院,陈庆珍开始了忙碌的救治工作。

到四月中旬,伤员突增,医护人员每天休息不足4小时。大家都忧心忡忡,可对敌人的动态,国军方面也没有通报给院方,大家对迫在眉睫的灾难,是一无所知。

作为副院长,伍启伦一直忧心忡忡,和几个院领导商议后也做了撤离的打算,准备好一些药品和饼干。

下旬一天中午,警报声突然一响,飞机制造厂突然火光熊熊,黑烟冲天,大家都不知道怎么回事,有人说日本人来了,自己人开枪烧毁了汽油堆,不给日本人。

按照既定的计划,先把重伤员撤退到树林里后,大家再分组疏散。院长带一队坐汽车离开,伍启伦为首的十个医护人员,带领着七八十个轻伤员向郊外疏散。

傍晚,已隐约能听到八莫方向传来的炮声,打探情况的人回来说,飞机制造厂和医院都空无一人,原来日军已经占领了八莫。

看来返回无望了,分组撤离的人也都失去了联系,怎么办?伍启伦当机立断,立即带着伤员转移。

天黑前,撤退到一个岔路口时,上面有英文路牌,伍启伦看后知道一条通往密支那,一条通往云南,他果断决定往云南方向走。

为了安全,第一晚走了很久很久,最后宿营在一山沟底,点燃了篝火,医护人员抓紧查看伤情,为伤员换药。伍启伦值夜班,陈庆珍也睡不着,想着未来的一路,更想着在前线的弟弟。

她来到丈夫身边,俩人谈了很久,伍启伦说,无论吃多少苦,遭多大的罪,也一定要把这些兄弟安全带回昆明。

陈庆珍看着篝火旁沉沉睡去的伤员,顿时感到自己的责任重大。

伍启伦作为这八九十号人的灵魂人物,为了将所有人的心凝聚在一起,他得想办法调动大家的聪明才智。

前途未卜,所带的干粮、药品有限,每人每天只能分到维持生命的饼干,药品更是要尽量节省。因怕生火暴露行踪,只能饮山泉水。

陈庆珍的任务还要与伤员谈心,了解伤员的思想情况,鼓励他们树立信心,克服困难,共渡难关。

看到他们,陈庆珍也不禁潸然泪下,前方的两个弟弟命运如何?

这批伤员云南人居多,陈庆珍和他们聊起来也非常亲切,将他们当成了自己的兄弟。这些伤员都十分善良,从不提什么要求,在自己行走都很困难的情况下,还争着为医护人员背药箱。

一路上,就是伤员和伤员,医生和伤员,大家相互搀扶着走,伍启伦靠一枚指南针在前面引路,几天的密林之旅,大家已是衣衫褴褛。

又继续走了很久,还是在大山,一直没有见到人,干粮已经没有了,只能吃野草。肉体和精神上的双重折磨,让人几近崩溃。

有一次,陈庆珍扶着一名左手负伤的小战士,艰难行走在山路上时,小战士痛苦的看着她,绝望地说:“我饿得怕是活不成了。”

陈庆珍听后只好把藏在身上,一直舍不得吃的四片饼干给了他。拿着饼干,小战士哭了,眼泪和着饼干一起吞下了肚。

也不知道走了多久,一天总算是遇见一个男子,腰间缠绕着多圈不知何种材料做成的环状物,皮肤黝黑,身佩长刀,用汉语、英语、粤语都无法与之交流,这是撤退遇见的第一人。

莽莽丛林中,越走,大家的绝望情绪越浓。

一天早上,队伍正准备出发,一名伤员突然大喊大嚷地说:“宁肯死,也不跟队伍走了。一定是带路的带错了,没吃没穿没人影,还不停地爬山。”

不少伤员的情绪也受到了影响,也纷纷说反正早晚是个死,何必再吃苦受累。

好在撤退队伍中,陈庆珍和钟雪贞两位女性的坚强鼓舞着绝境中的伤兵,耐心劝说一番大家又起身上路。

也不知道走了多久,一天傍晚终于在山脚下遇到了一户少数民族人家。

伍启伦介绍是从缅甸退下来的抗日部队,要到腾冲,请给一顿饭吃。主人爽快答应了。

虽然这顿饭只有咸菜,却是撤退以来第一次吃到米饭,这是陈庆珍一生中吃过最香最难忘的一餐饭。

多年后,她一直记得咸菜是腌藠头泡小茄子,小茄子就是再也无法长大的最后一茬茄子。

以后陈庆珍漫长的艰难岁月里,她都会在腌好的藠头里放入小茄子,就是那里学来的,也是以此记住此生最难忘的一幕。

这顿饭给大家吃了一颗定心丸,明白了前程有多远,看到远方的希望,沉闷的气氛一扫而光,路途中有了笑声,调皮的战士还会对着空谷大声吼叫,欣赏自己的回音。

几天后队伍终于到达了云南省腾冲县和顺乡,和顺乡人民沿街搭起了粥棚,他们把家里仅有的咸菜都拿出来,有藠头、腌菜、豆豉,乡亲们亲切地喊道:“抗日的将士们,你们辛苦了,到家了,喝碗粥吧!”

听到这样亲切的声音,大家都泪流满面。

和顺乡的老百姓这一段时间都在不间断接待缅甸撤退下来战士,他们替政府做了本该政府去做但政府却没有去做的事。

和顺乡这碗粥的恩情,陈庆珍记了一辈子,临终前几个月,她带着儿子亲自去感谢和顺乡人民。

她在采访中多次提及,希望历史记住和顺乡积下的德。

在腾冲稍作休息,队伍继续朝着保山方向前进,到达惠通桥时,陈庆珍坐在桥边,望着撤退的部队和不断涌来难民,满目凄凉。

想起自己怂恿两个弟弟奔赴前线,如今生死不明,想到可能遇见的冷漠,想到不可预知的未来,不禁悲从中来,放声痛哭,哭到失声不能自已。

陈庆珍奶奶晚年回忆起这里时,依然感伤,她说参军不止是因为爱情,更多是为了爱国,为了抗日,但才几个月就狼狈撤退,自己连穿的衣服都没有,还把弟弟也丢了。

“我如何见父母,我回去怎么向亲人们说呀。”陈庆珍悲痛发问。

那年,陈庆珍22岁。

医护人员和难民一样落魄,沿途没有一辆车肯带他们。

大家咬着牙继续走,一直走到了保山的瓦窑兵站,伍启伦这才联系到了汽车,把伤员一个不少地运回了昆明。

回到昆明后,已经形同乞丐、狼狈不堪,伍启伦把伤员都安排进了昆明陆军医院,而医护人员却没人管,被草草安排在东升小学,每天吃点水煮白菜,想要套衣服换洗都没有实现。

看到后方的歌舞升平、醉生梦死,想到前方战士的流血牺牲,大家都寒透了心,请了长假离开军界,196后方医院就这样散了。

伍启伦先到昆明市人民医院当了主任医生,本来陈庆珍也可以去,但这家医院有不少她的同学,她不愿让同学看到自己的狼狈,就没去。

加之她也怀孕了准备生产,伍启伦工作很忙很少回家,收留了一个逃回来的兵,替她买菜做饭照顾她。

伍启伦回到昆明拍摄的照片,1942年5月,后来文革中被作为罪证幸存了下来

伍启伦回到昆明拍摄的照片,1942年5月,后来文革中被作为罪证幸存了下来

昆明待产期间,方家发生了一起谋杀事件。

陈庆珍的三妹五妹被枪打死,母亲和弟弟受重伤,虽然救了回来,但弟弟面部留下了伤口。而行凶者竟然是父亲前妻的儿子。

陈庆珍生下女儿后,伍启伦有个体育教官在通海,就叫伍启伦去通海开诊所,夫妻俩去到通海终于有了个家,也生下了二女儿。

这期间,民国大佬李根源的夫人回通海探亲生病了,她正好和体育教官的夫人是好姐妹,伍启伦几天就给她治好了,李夫人说年轻人开诊所没前途,愿不愿意去当卫生院长,愿意她可以帮忙。

就这样,在李夫人的帮助下,伍启伦到了石屏县卫生院任院长,成了公家人。

石屏有个风俗,在外地怀孕的妇女不能在自己家里生孩子,都到卫生院来,一直住到满月才回家,因为住院的妇女多,时间又长,陈庆珍也开始协助丈夫做起妇产科的工作。

1945年,抗战终于胜利,这时,陈庆珍的三弟也从缅甸回来,他参加远征军后任新一军38师上尉连长,在仁安羌大捷中荣立战功,提升为少校营长,之后随驻印军参加了反攻缅北,在胡康河谷战役,在孟拱河谷战役中屡屡建功,但他脑部、脊柱都受了伤,身躯弯曲佝偻,双手一直颤抖。

而五弟方学义,也去参加了中国驻印军,再也没有了消息。台儿庄重伤的三哥也已经病逝。

因为另外一场战役马上爆发,部队需要军医,上级知道陈庆珍夫妇是军医学校的,准备调他们回部队,饱受缅甸之苦,夫妻二人都不愿意去。

于是,伍启伦选择换去边远的景东。

景东比不上石屏,这里条件很差,病人很少,生病了大家都去吃中药,还不习惯看西医。

闲极无聊,地方上有钱有势的人经常请伍启伦去吃饭,吃饭之余就是打牌、抽大烟,那是他们的待客之道。

陈庆珍每天过得提心吊胆,就担心丈夫染上大烟瘾。

伍启伦和当地的刘老爷在乡下合伙开了间诊所,营收的钱伍启伦很少能收到,反而给人生埋下一颗雷。

不久,景东派来了新院长,伍启伦交接完手续搬出卫生院,准备返回昆明再到澜沧去赴任。

但没想到,启程的时候却被刘老爷拦住去路,说要还清合伙开诊所的钱才能走。

那时候土匪多,单独不敢成行的,陈庆珍这一路是和刚卸任的县长的太太同路,而且雇好的滑杆也不能退钱。

不得已,只好伍启伦留下,陈庆珍带着四个孩子先回昆明。

夫妻俩约好,伍启伦算好账就回昆明,没想到一步错全盘皆输,夫妻俩的悲剧开始了。

伍启伦处理好诊所的事情后,上任的时间也快到了,就直接从景东去了澜沧,但到澜沧不久,上级又派了一个人去接替他。

那时候澜沧来昆明的人很少,伍启伦一直找不到同路人,又不敢独自上路,决定从缅甸转昆明。

哪知,到了缅甸,缅甸和昆明的路也暂时不通,只好先住下。他考察后觉得在缅甸开间诊所也不错,写信给马来西亚的父亲要钱,同时向仰光方面申请居住手续。

陈庆珍一个人带着四个孩子在昆明实在太难了,身边的朋友都想帮帮她。

后来在云南日本记者杨达昌的帮助下,介绍到了陆军医院妇产科,月薪19元银大头,终于有了住房和生活来源,开始了独立生活。

很快,云南迎来解放,陈庆珍换好军服到拓东运动场去迎接解放军大军进城。陆军医院实现全院军管,留用人员统统搬出医院。

陈庆珍面临两条路,一条是到军政大学去学习,但不能带孩子,第二条就是请假自谋出路。

伍启伦还远在缅甸,孩子无人照顾,陈庆珍只能选择第二条路,搬出医院,寄宿在朋友家。

真是祸不单行,因为没有居住证,伍启伦竟被缅甸政府逮捕了。

他在给陈庆珍的信中说:“同时逮捕的华人好几百人,如果当地有保人可以释放,他人生地不熟被送往密支那集中营。”

在密支那集中营,夫妻俩通过密支那广东同乡会还能通信,当地政府得知伍启伦是华侨就是狮子大开口要钱。

各地的侨团也都在奔走仰光,大力营救。陈庆珍也写信到马来西亚,想让公公寄点钱给她,她去缅甸找伍启伦。

不久,陈庆珍收到马来西亚的来信,伍启伦的弟弟说,父亲得知大哥被捕,过度生气引发脑溢血送医院抢救无效去世,真是晴天霹雳。

就在这绝望之中,很长时间不见面的表弟李金忠来看陈庆珍,他说,大姐,你这样下去怎么行,你愿不愿意去十三军,那里的军医处长是你的军医同学夏时禹。

在表弟的帮助下,不几天,夏处长来信,让陈庆珍去担任十三军妇幼保健站的负责人。陈庆珍第二天带着孩子就找到了夏处长。

这个在学校里从来没谈过话,更没接触过的男同学,在陈庆珍最无助的时刻,伸出了援助之手,他教陈庆珍如何诊断,让她放心大胆去治疗。

这份情谊,陈庆珍记一辈子,晚年仍念念不忘。

不久,部队要和老十三军合编,孩子都要送八一小学,都要住校,陈庆珍担心孩子在里面受气,毕竟自己是算在起义部队的,而且还想着伍启伦有一天回来怎么办。

中排左一为陈庆珍

中排左一为陈庆珍

陈庆珍找到军政委申请转业到地方,当时有两个地方可选择,一个宜良专区,一个是铁路医院。

陈庆珍选择铁路医院,只是这里只需要助产士,不需要医生,陈庆珍没有多想,决定去医院再慢慢把职称改过来。

没想到,做了一辈子助产士。

1950年10月,陈庆珍前往开远铁路医院报到,这里虽然远,但能够见到老十三军的人,比如刚正不阿的夏处长。

陈庆珍安顿好孩子上学,一边开始新的工作,一边等着丈夫归来,一切似乎有了新的希望。

第十三军很多领导的孩子,都是陈庆珍接生的,一直流产的政治部主任夫人,在陈庆珍的保胎治疗下,生下了大胖小子。

但很快,部队整风运动开始,自尊心极强的夏处长自杀了,无依无靠的夏夫人带着两个孩子回了东北老家,从此没了音信。

来不及感伤别人,1951年5月,陈庆珍收到最后一封缅甸来信,伍启伦在信中说,“我们的事这样下去是没有前途的,我决定自己来处理,你暂时不要来信,等我有了住处再给你信,或是接你们到马来西亚。”

陈庆珍频频给在缅甸的“广东会馆”发信求助,还给中国驻缅甸大使馆去信求助,但伍启伦还是人间蒸发,从此生死未明。

他翻过了缅北野人山,还是没能走出缅甸那片旧战场。

陈庆珍从开远铁路医院调到昆明北站卫生所,这里条件很差,只有四个医护人员,陈庆珍艰难把家安下,接着就是不断的政治运动。

陈庆珍小心翼翼,埋头苦干,她在国外杳无音信的丈夫,是个定时炸弹,她生怕别人按上里通外国的罪名将她抓起来。

四十多年后,有个老同事对她说,当年确实是开会讨论要把陈庆珍抓起来,但其中有人提议,她没什么现行反革命行为,凭什么抓她,再说她有四个孩子,把她抓走了,四个孩子还要政府来养。

晚年讲到这里,陈庆珍感谢提意见的好心人,同时她说,当年一心整她的人后来也很悲惨,老婆死了,儿子车祸也死了,家破人亡的,所以人还是要多与人为善。

随着孩子的长大,纷纷考上中学离开了陈庆珍身边,她每月工资到手先把伙食费分给孩子,剩下来的自己留做菜钱,每个月总要吃上十几天没有菜钱的日子。

这期间,有一批柳州技校毕业的学生分到北站机务站,刚开始不安心工作总是去卫生所找麻烦,不是要药就是要病假条。

后来得知陈庆珍的情况后,不仅不为难她,还组织过一次为陈庆珍孩子捐学费的爱心活动,虽然钱不多,陈庆珍也深深记着。

有人好,有人就不好,卫生所有同事看不得工人对她好,将陈庆珍开假条的存根收集好,说她乱开假条给病人,不久,陈庆珍也就被调到中心医院妇产科。

刚开始,医院的同事也处处针对她,但陈庆珍坚持了下来,在这所大医院一直干到退休。

坏事变好事。

很快,就迎来“文革”十年,陈庆珍没有逃过里通外国间谍的罪名,一群年轻男女冲到家中,让她交出台湾来信。

陈庆珍说自己没有台湾来信,只有缅甸、马来西亚的来信和中国大使馆的回信,她保存在箱子里的所有一切都被抄走了。

第二天召开群众大会,关了一夜的陈庆珍被拉上台,脖子上戴着国民党员的牌子,铁路工程队的打手们,用木板打她的腰、臀、腿。

这一天,不仅是陈庆珍,很多退休的老工程师们一起遭到毒打,此后,开始了早请示晚汇报的屈辱日常。

不久,两个老工程师不甘受辱,相继上吊自杀。陈庆珍默默承受了一切,头上流下豆大的汗珠,她没有喊叫一声,也没有流过一滴眼泪。

直到有个小男孩跑去告诉在城里读书的儿子,儿子回家烧了一壶热水来给她热敷身上的淤青,陈庆珍这才留下伤心的眼泪。

在生不如死的苟活中,陈庆珍读到吉鸿昌将军的绝命诗后,写下了:“恨不抗日死,至今蒙难耻。若不为儿女,我何惜此头。”

陈庆珍说,为了孩子,必须活了下。因为她死了,孩子们更加说不清历史了。

陈庆珍、伍启伦留下的唯一合影

陈庆珍、伍启伦留下的唯一合影

改革开放后,国外的亲人频频到昆明来,陈庆珍十分关注他们生活的环境和现状,孩子们开玩笑问她是不是想出国,陈庆珍正色告诉他们,要出国六十年前就有机会,何必等到今天。

陈庆珍比更多人深切地感受到时代的进步,也从时代的进步中感受到代价的沉重和步履的艰辛。

在大时代面前,个人是渺小的,她说,自己今生问心无愧:“对国家,我尽了忠;对社会,我尽了责;对家庭,我尽了力;就是不在了,也能瞑目。”

这就是陈庆珍前半生的部分故事,我们刊出她远征缅甸的部分后,感动了很多读者。

不仅女战友钟雪珍的九个儿女要认她做妈妈,还有很多热心读者都想要去看望她,致敬她。

就这样,我带着全国各地热心读者一次次走进了陈奶奶的家。老旧的小区,奶奶的居所不大,四五个人就转不开身,但收拾的井井有条,异常干净整洁。

陈奶奶独自带大四个孩子,但她坚持不和子女住,靠着1600元退休金独自生活,因为受得磨难太多,她很满意自己的现状。

在大家的探寻中,陈庆珍找出很多老照片,她的一生就在这些老照片中,如电影一般闪过。

用震撼也好,用吃惊也罢,照片中,不管是理着男装头新潮女兵,还是穿着旗袍精致女孩,都惊艳到我了。

我也在回望她的一生时,为时代、命运所感慨。

我成了陈奶奶小屋的常客,每次去,她那干枯的小手都会紧紧拉住我,用微微颤抖的声音讲述那些并不久远的记忆,直到一年后的2010年9月10日,陈庆珍奶奶病重入院。

头一天奶奶感到腹部不适,以为是一般的腹部疼痛,她一直忍着疼痛,10日到昆明铁路医院检查被确诊为急性阑尾炎,紧急安排手术,此时阑尾已经穿孔50多个小时。

因年岁已高,手术后,引发多种病症,身体大多数功能已衰退,不能吞食任何食物,只能靠氧气和药水维持生命。

我去医院探望她,处于昏迷状态的陈奶奶嘴里不停地说着“杨会长……一万元……”、“抗日老兵……3千元”、“国殇墓园……腾冲”。

我问护工,她不知道这三句话是什么意思,后来从陈庆珍儿子那里得知真相,满是心疼和敬意。

奶奶生病前我做过一期报道,那是在8月15日远征军老兵联谊会时,远征军老兵联谊会会长杨毓骧说了个心愿,他收集了很多老兵回忆录,一直想整理出书,但苦于没有经费。

陈庆珍看到新闻后,表示要拿出自己省吃俭用的一万元,给杨会长作为出书的费用,所以一直叨念“杨会长……一万元……”

陈奶奶的儿子向我表示,“不管我母亲能不能挺过去,我都会把这一万元拿给杨会长,替母亲完成心愿。”

2010年还是纪念抗日战争胜利65周年,民政部曾发布消息:将向抗战老兵发3000元补助 。

得知这个消息后,陈奶奶很高兴,让儿子去打听后得知,像她这样有退休金的老兵是不在补助范围的,主要是补助乡村困难老兵的。

陈奶奶对此一直耿耿于怀。但很快她也释然了,表示自己不在乎能不能拿到补助,只是担心在农村的老兵生活艰辛,希望他们能够得到政府的这次补助。

而至于“国殇墓园……腾冲”,儿子也不知道是什么意思。

她或许是想去拜祭国殇墓园的英魂?想自己死后能够葬在里面?也或许是要后人记住腾冲和顺的一粥之恩?

就在五月,她让儿子陪她回了一趟和顺乡,说她要去感谢和顺人民。

陈奶奶回来后和我说,当她站在和顺街头,乡亲们亲切的声音一直回荡在她的耳畔:“抗日的将士们,你们辛苦了,到家了,喝碗粥吧!”

想到当时的场景,陈庆珍再次泪流满面。

我将陈庆珍奶奶病床上的三句话刊载出来后,没想到引发了一场善意的谎言。

2009年,在我对远征军老兵陈宝文病危的消息进行报道后,在社会各界引起很大反响。每天都有络绎不绝的志愿者来到老人租住的小屋,探望他,并陪着老人走完了人生最后的旅程,其中就有读者屈燕。

这个美丽时尚的都市丽人是昆明医学院的教授,家里经商。她被这些远征军老兵的故事深深打动了,得知女作家晓曙拍摄《最后的老兵》纪录片陷入资金困境后,决定出资资助摄制组,让拍摄工作得以继续,她也成了摄制组的制片人。

陈庆珍奶奶也成了他们拍摄记录的对象之一,得知陈庆珍奶奶病危后,屈燕当即决定要去探望,为了让陈奶奶了却最后心愿,她还准备捐出3000元,对老人“撒谎”。

2010年9月27日晚上9点,屈燕和晓曙带着这个美丽的“谎言”,一同来到铁路医院陈庆珍奶奶的病床前。本来就很瘦小的陈奶奶经过病魔的残酷折磨,蜷缩在病床上,无助地斜卧着。

屈燕拉着陈奶奶的手,凑近她的耳朵大声地说:“奶奶,我去民政局申请了3000元补助,这是给你们抗战老兵的,你们每个参加抗战的老兵都有,工作人员都很佩服您的经历,你的我已经帮您领回来了,您就不用替他们担心了。”

本来昏迷中的陈奶奶,听屈燕说完后,突然眼睛动了动,微弱地说:“谢谢你们,我记得在陈宝文家说的每一句话。”

我还清楚的记得,当时陈庆珍拉着陈宝文的手,说的是,“老哥,你一定要挺住,现在,天已经亮了,你一定要等到太阳出来。”

此时,她想到的是什么?为什么会说这句话?

《最后的老兵》摄制组送上3000元红包,还准备了一面锦旗,上面写着“您是我们的英雄,我们爱您”。

斜卧在病床上的陈庆珍突然举起右手,挣扎着敬了个的军礼。她是女人,也是女兵。

看着那用尽最后力气抬起的手,全场人无不落泪。

10月11日清晨7:45,昆明最后一位远征军女兵陈庆珍停止了呼吸,享年90岁。

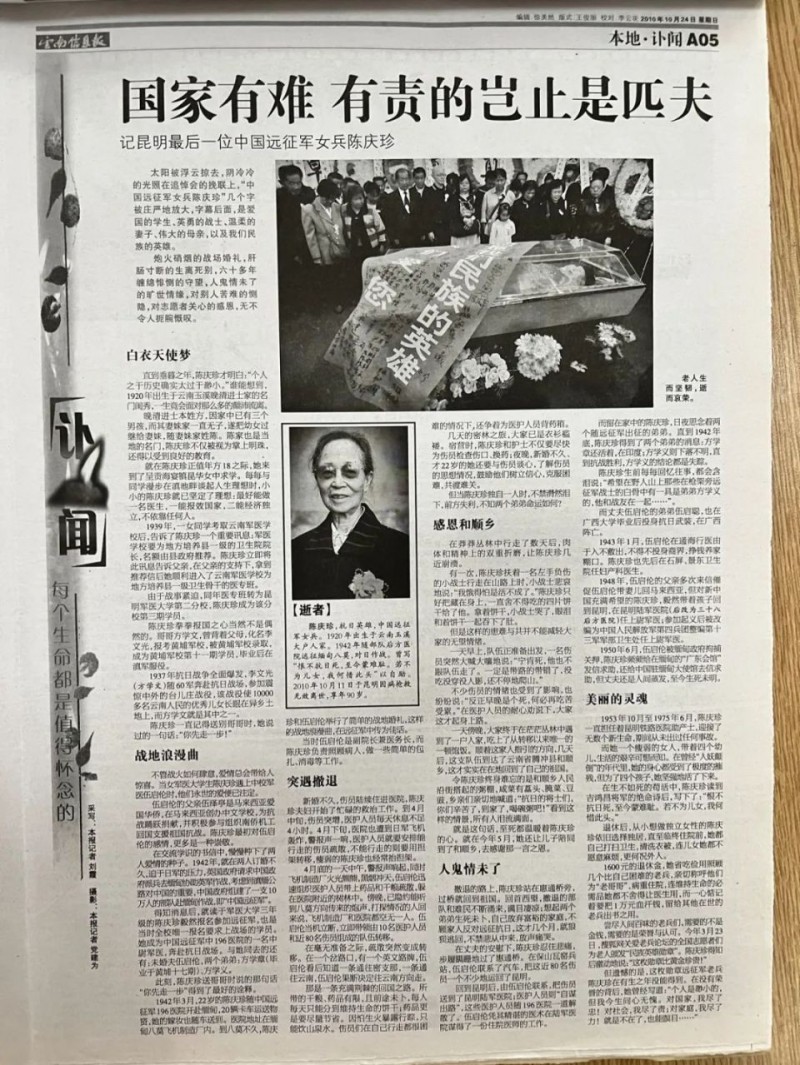

当时的报道

当时的报道

陈奶奶的离去,令喜欢她的读者无比难过,大家打进热线,说她不是一个普通的医院退休老人,她是抗日女兵,她是英雄,我们应该给予她应有的尊重。

11月14日上午,云南各界数百人自发前来参加陈庆珍的遗体告别仪式。我想一个人走了,人世间还有这么多不舍的亲人和陌生人,是个了不起的人。

去年我回昆明,见了一些老友,其中有位说,他第一次认识我就是在陈庆珍奶奶的葬礼上,当时我在人群中哭得不能自已。他想不通,这个女记者为什么那么伤心。

是呀,为什么呢?为了那个被遗忘的高贵灵魂,还是为了那被战争和同胞蹂躏过的渺小躯体?

我只记得那一天,太阳被浮云掠去,阴冷冷的光照在追悼会的挽联上。

“中国远征军女兵陈庆珍”几个字被极大地放大,字幕后面安息的,是爱国的学生、英勇的战士、温柔的妻子,更是伟大的母亲。

炮火硝烟的战场婚礼,肝肠寸断的生离死别,六十多年缠绵悱恻的守望,人鬼情未了的旷世情缘,对别人苦难的恻隐,对志愿者关心的感恩……

她的这一生,无一不令人扼腕慨叹。

于我而言,这个面对用来维持生命的必需药品都嫌费用贵,舍不得不让医生使用的老人,却把一辈子积攒下来的一万元血汗钱捐给记录老兵故事用。

这就是昆明最后一位远征军女兵的临终气节,这气节给我种下一颗记录抗战老兵故事的种子。

这些老兵太坚强、也太伟大了,他们无疑是最优秀的中华儿女,他们不怕牺牲,只怕被遗忘。

对女人来说,生理性最高级别的苦是生孩子,而社会性最高级别的苦难,就是战争。

在一次次的苦难面前,她们用专属于女性的那种母性力量,本能排除一切外在的压力,活下去。

人是健忘的物种,如果不是老友提及,我根本不记得我曾在陈庆珍奶奶的葬礼上,那样地悲伤过。

我坚持记录这些真实战争故事,就是为对抗遗忘,自己的遗忘,群体性的遗忘。

但这种坚持,何其之难。每当坚持不下去的时候,我就会想到这些奶奶们,她们那么难都挺过来了,我为什么不能再坚持坚持。

那些战,是为我们打的;那些苦,是替我们受的。我们怎能忘,又怎敢忘?(完)