2025年的明前龙井茶开采了。

农夫山泉东方树叶的年度爆款:龙井新茶,也应季上市。

2022年新茶季以来,这是东方树叶第四年推出这款品鉴级的季节限定饮品。

这是社交平台上,人们对东方树叶龙井新茶的评价:

鲜爽、明亮、清透、回甘、甜嫩……

这些让人自然而然想到美妙春天、想到脑海那抹江南荫绿的词,不仅是消费者对农夫山泉春季新品还原度的肯定,更代表了千年以来,中国人对龙井明前茶的欣赏与依恋。

明前茶,为什么是龙井?

1848年9月,一个名叫罗伯特·福特尼的英国人登陆上海,开始了他对中国茶叶种植的考察之旅。

在中国朋友的引荐下,他先后考察了安徽黄山、浙江绍兴等茶区,最后来到杭州,但人们都告诉他,现在是秋天,还没到茶叶最好的季节。

第二年4月,他再次来到中国的东南沿海,在与忙着采收的茶农交流之后,他听说了“春天才是采茶的好季节”“春茶的香气和滋味最平衡”……这些中国人千年以来祖辈相传的话语。那一刹那,罗伯特自觉窥探到了中国茶的真相。

在东南沿海地区早春空气潮湿、云雾氤氲的环境里,罗伯特忽然想到,大英帝国的一个殖民地,常年都有类似江南春早的潮湿环境,如果把中国茶移栽过去,会不会四季皆可采收呢?

这个地方,就是藏语名为“金刚之洲”的印度大吉岭。

20年后,印度超越中国,成为全球茶出口量最大的地区,而罗伯特在其中的作为,则被人贴上标签“史上最大的农业间谍案”。

罗伯特·福特尼的故事,被记载在了英国人马克曼·埃利斯的《茶叶帝国》一书中

但罗伯特希望在大吉岭种出四季都能采收的好茶希望却落空了:今天的大吉岭茶,依然和数百年前的祖先们一样,以春茶为贵。

所以,春季究竟赋予了什么样的特质,才能使得茶的滋味和价值得到了大幅度的升华?

谈及春茶,虽然很多老茶客们常认为明前茶淡薄,不如雨前乃至雨水之后的茶“够味”,但身体却很“诚实”——每年新茶上市的时候,不来一杯带着清灵春意的明前茶,就仿佛少过了一个季节。

热爱,是检验品质的金标尺。

造成这种认知悖论的,是氨基酸与茶多酚形成的茶叶风味相对论。

茶叶的生长大致可以分为营养生长与生殖生长两部分,以氨基酸为代表的,呈现出鲜味的物质,是在茶叶生物周期前段的营养生长中,占到主要地位的成分——就像人类小宝宝时代的长肌肉、长个子。

到了清明时节前后,江南冬季的阴雨散去,阳光日渐增多、气温逐渐变暖。此时的茶叶,生殖生长占到优势,开始抽枝、长叶,大量用于抗辐射、氧化还原反应的茶多酚被制造出来,虽然人们饮用时会觉得提神效果好,“够劲”“浓郁”,但其苦味、涩味也会日渐明显。

简言之,茶多酚越高越苦涩,氨基酸越高越鲜爽。

所谓明前茶,从生物学上严格定义,指的是清明之前,茶叶抽芽初期,营养生长还在主要阶段,代表鲜味的茶氨酸积累明显,代表苦味、涩味的茶多酚含量比较低的优质早春茶。

英国人罗伯特·福特尼把茶叶移栽到印度大吉岭,但却无法改变茶叶生长中,营养生长与生殖生长的自然规律,恰恰相反,由于当地春季气候回暖变化不够明显,茶叶无法像江南地区一样有明显的生长周期分野,也无法获得极低苦涩度、明晰鲜甜味的鲜茶:这是大吉岭发酵红茶闻名世界,却从没听说当地出产什么好绿茶的底层逻辑。

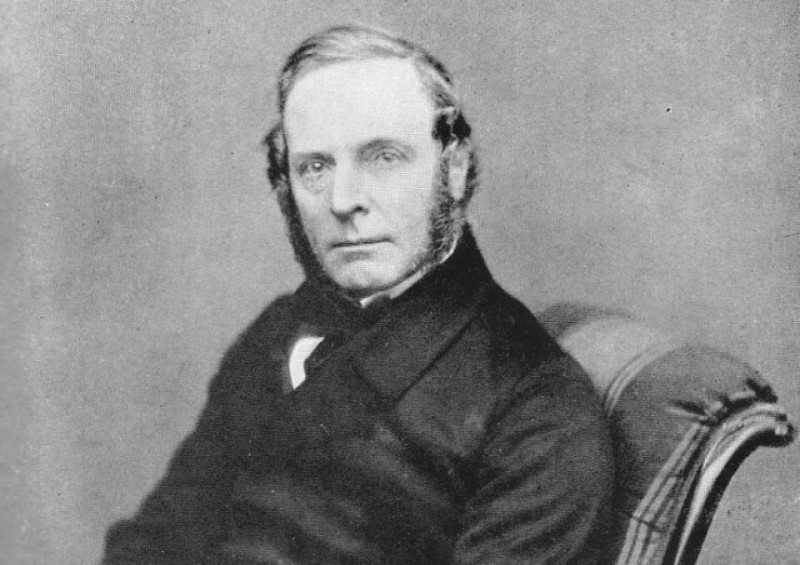

罗伯特·福特尼照片(来自维基百科)

与大吉岭茶形成对照系的,还有原产于温州永嘉的乌牛早。虽然这种茶抽芽、采收的时节比龙井茶更早,最早在3月初惊蛰前后便已发芽。但由于其营养生长和生殖生长的周期都短,氨基酸和茶多酚含量双低,虽然滋味与龙井类似,但其鲜爽度远远不如,所以国标中,乌牛早已经被踢出龙井茶的序列。

另一方面,大都好物不坚牢,彩云易散琉璃脆,氨基酸不是稳定形态的化学物质。它们极易被氧化、代谢。我们烹饪中的味精,是谷氨酸与钠盐结合后的化合物;而我们喝的明前茶,哪怕在最精细的恒温、恒湿、避光的环境中保存,也会在很短的时间内氧化代谢,失去最初让人惊艳的鲜味。

东方树叶推出的龙井新茶季节限定品鉴级饮品,之所以被市场热捧,其风味意义也在于此:选材上,不贪早,坚决不采用氨基酸积累不足的乌牛早,100%采用氨基酸浓郁,茶多酚尚未开始大量积累的特级明前龙井茶;

技术上,依赖先进的工业化萃取、灌装和密封技术,只属于早春短短半个月内的风味,被牢牢锁在密封的瓶子里——开盖即饮、香气馥郁、浓度稳定,最大限度、最长时间地保存了属于明前茶的,独一无二的风味。

茶叶诞生于喜马拉雅山东麓的中国云南、缅甸北部和印度阿萨姆邦地区,最早,是作为一种能够提神、加快代谢的巫蛊药品被人发现。

在不断向东、向中国内陆传播的过程中,人们也在不断驯化、选育这种植物——西南边陲的大叶茶、川西山地的中叶茶、长江中下游的小叶茶。茶的叶片不断变小、叶肉不断变嫩,相应的,它的营养生长周期越来越长、氨基酸含量越来越高、咖啡因和儿茶素含量越来越低。

无论是藏地的酥油茶、云贵边民的擂茶,都是以奶、香料与坚果掩盖修饰茶叶里让人不悦的苦味和涩味,在这些饮茶方式里,让人提神的咖啡因才是核心。

同时,滇藏边疆地区流行发酵茶,除了保存的作用之外,很大原因,就是让发酵的过程分解去除茶叶中让人不悦的物质。

擂茶和酥油茶

但到了中国内地,人们越来越倾向于欣赏茶的原香原味。在苦味和涩味被降到极低的时候,茶氨酸的鲜甜就会越明晰,此时再加入别的调味品,就会显得多余。

龙井茶的核心产区,江浙腹地的浙江杭州,正是这种茶叶流变、传播、育种道路的地理终点和历史终点。

唐代,皎然诗里的“越人遗我剡溪茗,采得金牙爨金鼎”;卢仝诗里的“天子未尝阳羡茶,百草不敢先开花”;茶圣陆羽推崇的天下第一“长兴紫笋茶”,都围绕杭州周边。

宋代,苏轼笔下的“白云茶斗赢,紫笋手自烹”;林逋笔下的“白云峰下两枪新,腻绿长鲜谷雨春”,则更加聚焦杭州本土茶区。

到了明代,《浙江通志》里已经出现了龙井茶的大名,位列中国十大名茶。

这是一颗冉冉升起的,茶叶世界的明星。

尤其是明初,朱元璋废弃了费时费力的团饼茶,将中国人的饮茶习惯改为散茶后,人们开始学习欣赏炒青茶叶在杯中吸水舒展的美感,品尝茶叶原香原味的习惯。而清明之前烟雨朦胧的杭州,正是这种散茶最优质的、最独树一帜的产区。

明前龙井茶,最晚在十五之后,一直都是中国顶级绿茶的代名词。

1965年,浙江省农科院茶叶研究所借助扦插技术,以杭州龙井茶为母树,培养出了一种产茶量比普通茶树高30%,出芽采收时间比普通茶树提前10天以上的良种茶树。因为是60年代培育出的第43代龙井,命名为6043。七十年代后,被简称为龙井43号。

仅仅几年后,江苏、安徽、江西、湖北等绿茶区全面跟进种植龙井43号。到今天,不管商标打着西湖龙井、恩施玉露、黄山毛峰或者安吉白茶的绿茶,但凡能在早春第一批上市的,本质上都是载种于各地的龙井43号。

这证明龙井茶区母树的品质,也见证了茶叶恢弘传播故事的结尾,优质茶树反向影响中国茶叶地图的史诗。

巧的是,总部位于杭州的,“有点甜”的农夫山泉,也更能深度了解江南茶的美好风味。

东方树叶遵从中国式的茶叶审美,求精不贪多——虽然清明节后,随着温度和日照强度的增加,龙井茶的产量成倍增长,但它的饮用价值和文化属性则直线降低。

为了保证品质,只做明前茶的“东方树叶态度”,实际上,是以精益求精的东方文化,对中国茶进行了一次品质再造,它是中国茶发展浪潮的参与者与见证者。

细心人会发现,茶与咖啡,在每一个位面,都有能够对应的产品。

有苦涩的浓缩意式咖啡,就有抹茶;有兑奶的拿铁咖啡,就有奶茶;有速溶咖啡,就有速溶茶包;有精致的手磨咖啡,就有讲究的功夫茶。

但很少有人知道,世界上第一瓶罐装咖啡,诞生自我们的邻国日本:它以便捷的饮用方式、高度还原的风味和稳定的出品,成为今天日本社会中最流行的日常饮品。

茶,当然也可以。

作为一种初级农产品,茶的不稳定性能给茶客带来很多惊喜,但有的时候,也会带来惊吓。采收过程中粗枝老叶的混入、制作过程中的二次污染、储存过程中的受潮霉变、冲泡过程中的过萃或萃取不足,都能让一杯本来应该美好的茶叶,蒙上阴影。

而这种不稳定,在茶叶萌芽的早期,也就是清明前尤其明显。当茶叶本身的苦味、涩味较淡时,其他风味就更趋于明显。好的明前茶应该是鲜甜的、明亮的,但如果有一丁点的受潮、制作不谨慎,就会出现酸、霉、涩、苦、麻等让人皱眉头的味道。

在这一点上,东方树叶踏实的进行地头研究,每个合作的茶园都配备了至少一名研发与技术人员进行地头研究及监管。从种植管理阶段开始,明前采摘期,茶叶加工等各个阶段都有工作人员监督管理,确保使用茶叶原料的风味与质量。

这种上游统一标准地研发、管理、收购;中游以工业化的方式遴选,以统一恒定的水温进行萃取,以现代化的科技手段进行封装,以严谨科学的标准调试其风味,则解决了明前茶不稳定的一切问题。

农夫山泉东方树叶,在这一过程里,弥补了一切明前茶的缺憾与不稳定,最终,造就了品鉴级的明前龙井茶产品。

值得珍视的传统口味,与值得弘扬的时代步伐,在这一刻完美契合。

茶叶如此,中国如此。

Guess you like