云南旅居热的兴起,绝非偶然。它恰似一面镜子,映照出当代人生活观的悄然转变。

从“快节奏”到“慢呼吸”。当城市人被“996”和“内卷”压得喘不过气,云南的“慢”成了稀缺品。山水绵延的丘北县普者黑村,“新村民”们在这里买菜、种菜、钓鱼,诗意生活在一幅水墨丹青画里;在墨江县联珠镇曼海村,旅居者在这里煮咖、看书、聊天、晒太阳,将时间以“泡一壶茶”“等一朵云”计算……人们在这里重新定义时间——不是被切割成“分秒”的KPI,而是流淌着“采菊东篱下”的诗意。

夏日的普者黑清凉怡人。王世涵 供图

从“功能性生存”到“体验性生活”。丽江阳光100雪山艺术村,吸引了全国各地的画家在这里创作、生活,让艺术生活化、生活艺术化;元谋县江边乡的“诗歌小镇”,成为艺术家、作家、摄影师交流思想、碰撞灵感的精神家园。当前,人们到云南不再满足于“到此一游”的观光式旅游,而是追求“沉浸式生活”:租一间白族老院改造民宿,跟着哈尼同胞学种红米,甚至有人带着宠物和投影仪“定居”云南,在星空下办起露天电影院。

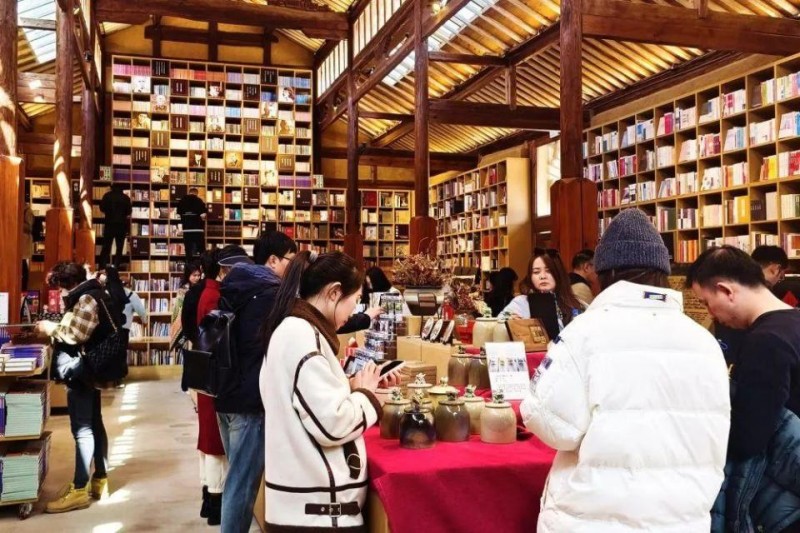

游客在先锋沙溪白族书局内看书和挑选文创产品。新华社记者 丁怡全 摄

从“城市孤岛”到“社群共栖”。有趣的是,云南还催生了新型社交生态。数字游民在喜洲的咖啡馆远程办公,艺术家们在沙溪创办“乡村工作室”,退休教授到普者黑义务支教……不同背景的人因云南相遇,找到“第二故乡”的归属感,构建起“既独立又共生”的旅居社群。

正如社会学家项飙所言:“现代人正在寻找‘附近的远方’”。云南恰恰提供了一个既能逃离喧嚣、又不至彻底脱节的“中间地带”,让每个旅客都能在触手可及的“诗与远方”中寻找生活的另一种答案。

留住“流量波”:游客由“旅”变“居”

“流量”到了,如何留住?为了护航游客向往云南、来到云南、爱上云南、留在云南的旅居“四部曲”,近年来,云南省全力打造“有一种叫云南的生活”的文旅品牌,持续推进旅游行业提质升级,积极拓展旅游新线路新场景,培育文旅消费新业态新增长点,旅游金字招牌持续擦亮。为接好旅居这波流量,云南出台了《加快推进旅居云南建设三年行动》等一系列政策措施。天时、地利,再加上全省倾力因地制宜、因时制宜高质量发展旅游八大业态的人和,云南正以“旅居云南”为笔,勾勒出一幅幅“有一种叫云南的生活”的绚丽画卷。

“水质风向标”海菜花在洱海连片绽放。秦蒙琳 罗帮义 杨继培 摄

要算清“生态账”与“经济账”的平衡点。利用大数据、人工智能等技术,开发智慧旅居平台,实现房源预订、服务评价、生态监测等功能一体化,提升管理效率和服务水平。云南严守“生态红线”也一直在行动——如洱海治理关停1800家民宿换来水质从浊到清;丽江对古城商业实施“减量提质”,让“酒吧街”重回“文化街”。这印证了一个道理:绿水青山若要长久“变现”,必须先学会“留白”。

要算好“文化账”与“保护账”的创新路。深挖文化内涵,避免过度商业化,鼓励开发深度文化体验项目,如非遗手工艺工作坊、民族节庆参与、传统美食制作等,让旅居者真正融入当地生活。当传统遇见现代,云南选择“温和改良”:建水紫陶非遗传承人开直播教制陶,傣族园将泼水节变成常态化体验项目,巍山古城用“沉浸式剧本游”讲述南诏历史……文化不再是博物馆的标本,而是旅居生活的“日常伴奏”。

保山小粒咖啡。图源:云南网

要算活“旅居热”到“产业热”的跃迁力。旅居经济撬动的,是整个边疆地区的产业链升级。丰富旅居业态,延长产业链条并发展多元化的旅居业态,如在普洱打造“茶文化旅居”,在西双版纳发展“热带雨林研学旅居”,挖掘保山的小粒咖啡魅力吸引国际买家,借助弥勒的东风韵艺术小镇孵化文创IP等等。

只有通过完善基础设施、提升服务质量、深挖文化内涵、加强生态保护、丰富业态布局,才能真正将云南打造成“世界级旅居目的地”。“云南不仅是风景,更是一种生活方式。”未来,云南需要在保护与发展之间找到平衡,让旅居者既能享受“诗与远方”,也能感受到可持续发展的力量。云南的旅居热,本质上是一场关于“如何生活”的全民思考。它提醒我们:发展的终极目标不是追赶速度,而是安顿心灵;城市的未来竞争不仅是GDP的比拼,更是“诗意栖居能力”的较量。

在昆明星海湿地,人与海鸥亲密互动。夏欣瞳 郭武辉 王正鹏 摄

当越来越多人选择“向南迁徙”,或许我们该问自己:是否也该为生活,留一片“云南”?

来源 云南发布

编辑 杨奥